30.9.24

Desinformación. La verdad, las blasfemias y la regeneración democrática

Por Joaquín Urías (*)

Está muy bien tener un plan. Sería mejor si además se conocieran los detalles. Y sería ya extraordinario si fuera coherente con las libertades de expresión y sin querer imponer una única verdad.

El Gobierno tiene un plan. Un plan de regeneración democrática para acabar con los bulos y proteger la libertad de prensa, nada menos. Acaba de aprobarlo. Incluye cincuenta medidas. La mayoría son tan genéricas que es difícil estar a favor o en contra. Aun así, la oposición ya ha anunciado que se opondrá a todas. Por si las moscas.

Las medidas más concretas, dentro de la indefinición general, están creando cierto debate entre juristas y políticos. La mayoría parecen puros fuegos artificiales sin efecto alguno. Otras suenan bien, como las que buscan aumentar la transparencia sobre la financiación de los medios de comunicación, pero hasta que no se conozca el detalle de lo que se busca es difícil valorar su eficacia.

En nuestro sistema existe ya el derecho de rectificación y se tramita de la forma más rápida y urgente posible

Algunas medidas son directamente imposibles o contraproducentes. Dice el Gobierno que quiere reformar la ley "para lograr la rectificación de noticias falsas con indemnizaciones y plazos adecuados". Así dicho, es una barbaridad. En nuestro sistema existe ya el derecho de rectificación y se tramita de la forma más rápida y urgente posible. Sin embargo, no se aplica a noticias falsas ni incluye indemnizaciones. El derecho de rectificación es la obligación de los medios de publicar la versión del afectado por sus noticias, sin necesidad de declarar que estas son verdad o mentira. Y es así porque un procedimiento para decidir si algo es falso no puede ser rápido. Implica que participe un juez y que se discutan ante él todo tipo de pruebas, en un proceso necesariamente lento, laborioso y sometido a recurso. Es imposible decidir en unas semanas la falsedad o no de una noticia y precisamente por eso nos conformamos con poder obligar en unos días al medio a que refleje también la versión del protagonista, dejando la cuestión de si sea la falsa para un momento posterior.

El gran riesgo de cualquier iniciativa para acabar con los bulos o la desinformación es la tentación de quien manda de imponernos su verdad como la única posible. He dicho en alguna ocasión que la verdad no existe. Fuera del campo de la ciencia (e incluso en él) es prácticamente imposible afirmar ninguna verdad que no pueda ser contradicha o matizada. La verdad solo existe como acto de poder o de fuerza, e intentar imponer una verdad es necesariamente totalitarismo. Es, en gran medida, lo que están haciendo las instituciones europeas contra la desinformación a propósito de la guerra de Ucrania, al intentar imponernos la propaganda de guerra de un bando como la única realidad publicable. Un despropósito.

En España, quien se atreve a criticar la religión de los jueces sabe que pasará tiempo perseguido y perderá dinero

En cambio, sí que existe la falsedad. Y ahí es donde deben centrarse los esfuerzos. Puede demostrarse que alguien ha inventado deliberadamente una noticia o un dato falso. Incluso que lo ha difundido a sabiendas. Y eso sí puede perseguirse, cuando cause un daño a terceros o al interés general. Pero debe hacerse con un procedimiento lleno de garantías y en manos de los jueces, no sea que acabemos por prohibir cualquier interpretación de la realidad que no guste a los que están en el poder. Así que el Gobierno acierta en poner el foco en las falsedades, pero desbarra al querer hacerlo con prisas y sin suficientes controles.

El plan, por último, incluye también medidas largamente necesarias y que están molestando a lo más granado de nuestra judicatura conservadora. La más evidente, la reforma del delito contra los sentimientos religiosos. No hay que ser un jurista experto para concluir que la mera existencia de un delito formulado en esos términos está siendo instrumentalizada para silenciar ejercicios legítimos de las libertades de expresión y creación artística. Tan legítimos que prácticamente nunca dan lugar a condenas firmes. La combinación de grupos ultracatólicos dedicados a denunciar cualquier acto que les parezca blasfemo con jueces incapaces de dejar sus propias creencias religiosas fuera de las salas de juicio ha llevado a que multitud de creadores, periodistas y activistas pasen meses y años investigados, tengan que gastar dinero en abogados y pierdan contratos y oportunidades. Lo de menos es que al final resulten absueltos en primera o segunda instancia. Lo definitorio es que, en España, quien se atreve a criticar la religión de los jueces sabe que pasará un tiempo perseguido y perderá dinero. Un efecto disuasorio que compromete gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y con el que hay que acabar.

Sin embargo, si el Gobierno quiere ser coherente en su plan, debe ir más allá. Porque algo parecido sucede con los delitos de injurias específicas contra la Corona o las altas instituciones del Estado, que imponen penas gravísimas a quien se atreva a criticar ácidamente al rey, la bandera o la policía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha declarado que se trata de delitos que desincentivan a las personas que querrían realizar en público legítimas críticas políticas; por eso, deben ser abolidos o profundamente reformados. Junto a ellos, hay otro que políticamente es una patata caliente, pero es también uno de los más usados para silenciar ideas disidentes: el enaltecimiento del terrorismo. El modo ambiguo y amplio en el que está redactado permite castigar incluso a quien simplemente discrepe de las políticas penitenciarias que se aplican a los terroristas, y se está usando para ello.

No parece que el ejecutivo vaya a atreverse a ir tan lejos. Nuestro Gobierno cree en la libertad de expresión, pero tampoco tanto.

En fin, está muy bien tener un plan. Sería mejor si además se conocieran los detalles del plan. Y sería ya extraordinario si el plan fuera coherente con las libertades de expresión, sin querer imponer una única verdad y garantizando una comunicación pública libre de falsedades. Por ahora, es difícil saber más. Habrá que esperar para ver si el famoso plan realmente sirve para fortalecer la democracia, es un pronto totalitario o simplemente otro bluf... o un poco de todo.

(*) Joaquín Urías. Es profesor de Derecho Constitucional. Exletrado del Tribunal Constitucional.

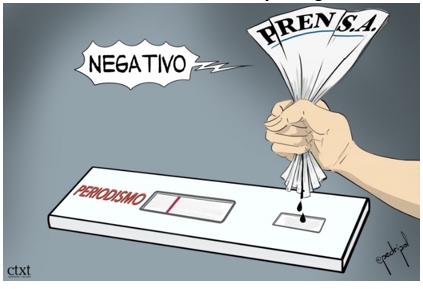

Imagen: Periodismo, fake news, hechos alternativos. Pedripol